ヒラタエイ

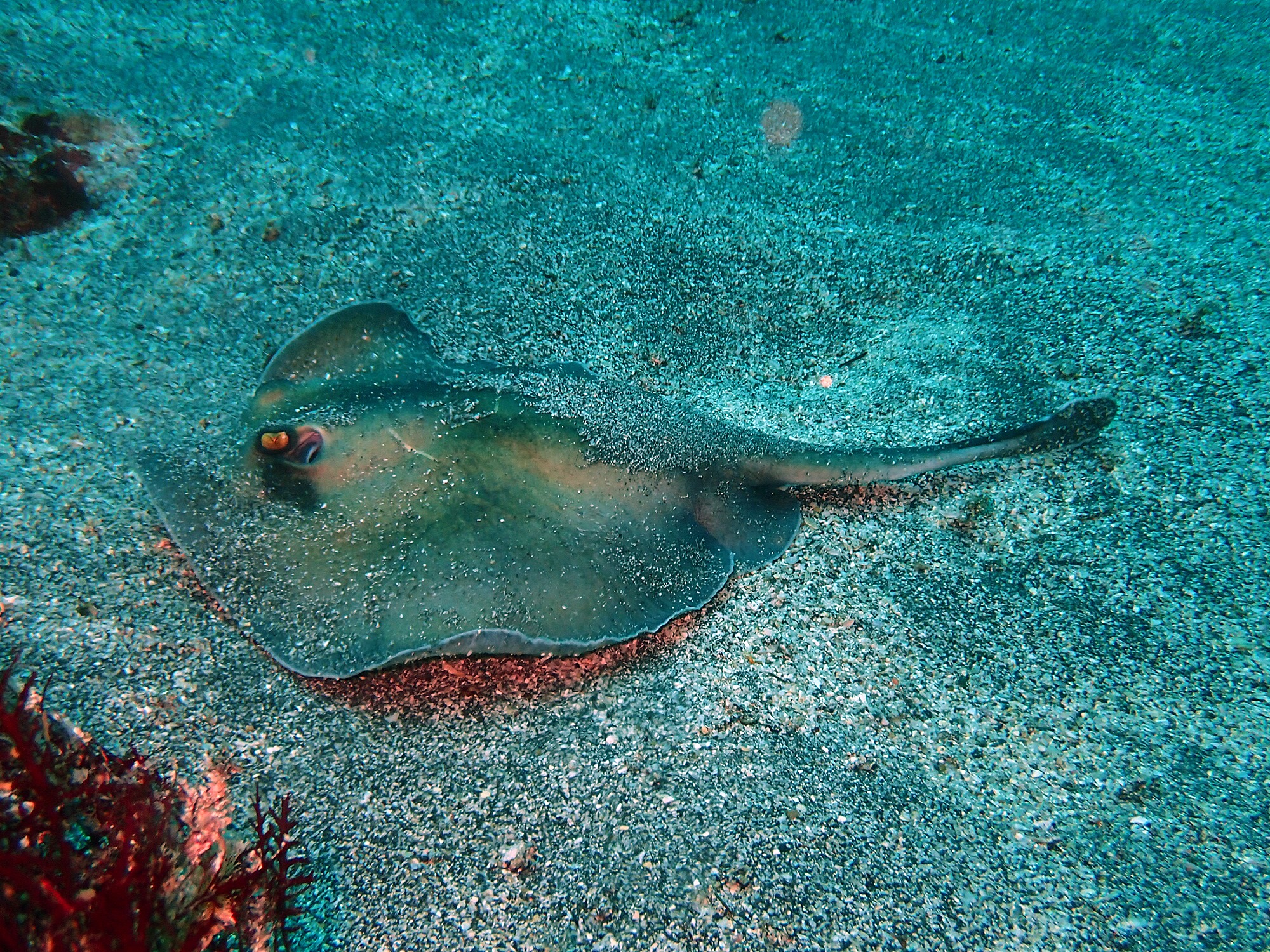

いつも逃げられている写真しか取れなかったヒラタエイですが、まともな図鑑写真っぽいものを撮ることができたので更新。

尻尾の先の丸い形もわかりやすく撮れていますが、水深が深かったので青被って赤も変な色が出ちゃっているのと、砂被っているのでもう少し除けたかったなと。

青被りと砂被りとあともう一つ被らせたかったけど、良い例が思いつかなかったのがラッパーになれない所以(ゆえん)なんだと思います。特に目指しても無いですが。

正面からも撮ってみたいと思っていたので、おとなしいのを良いことに、CTスキャンのように360度ぐるぐる色んな方面から撮らせてもらいました。

この正面からの写真で見える目の後ろに見える穴は「噴水孔(ふんすいこう)」といって、ここから水を吸い込んで、体の下部にある鰓(えら)から排出するんですって。噴水なのに、吸い込むって。。

もう一つ豆知識としては、鰓孔が体の下についているのがエイの仲間で、体の側面についているのがサメの仲間なんだそうです。

ちなみにCTスキャンしまくってたら、バフバフ言わせて砂に潜られてしまいました。シャイボーイですね(雌かもしれませんが)。

アカエイとよく見間違えますが、尻尾が丸いのですぐ見分けがつきます。アカエイよりも見た回数は少ないと思います。

でもどちらも触ったら、たいそう危険なのでこの形を見たら、ヤンキー兄ちゃんと同じく遠巻きから「あ、いるな」と思う程度にしておきましょう。でもヤンキー兄ちゃんと違うのは、逃げる姿しか見たことが無いところでしょうか。。。(正面から撮ってみたいなぁ)

こんな感じで両脇のヒラヒラをグワングワンさせながら泳ぎます。どういう力が働いて前に進めるのか不思議ですが器用に泳いでいます。

ちなみにカメラにぶつかってきているように泳ぎは得意ではなさそうです(笑)

動画内の日付がデフォルト状態のままだったので、大きく日付が違うのはご容赦を。

その名前の由来は、ギリシャ語の「尾」を意味する「oura」と「とさか」を意味する「lophos」に基づいており、尾の形状が特徴的です。体は小型で丸みを帯びた形状をしており、尾鰭が丸いのが特徴で、アカエイなどと区別できます。

スキューバダイビングでは、ヒラタエイは砂地に潜って隠れていることが多く、夜行性であるため日中はあまり動きません。そのため、砂地を注意深く観察することで発見できます。尾には毒針があり、刺されると危険なため接触には注意が必要です。

他の種との見分け方としては、尾の形状が重要です。例えば、アカエイは尾が細く尖っているのに対し、ヒラタエイは丸みを帯びた臀鰭を持っています。また、ヒラタエイの体盤は楕円形で鼻孔の間に皮褶がある点も特徴的です。

ヒラタエイはそのユニークな形状と生態から観察対象として興味深い存在ですが、その毒針には注意が必要です。ダイバーにとっては砂地での出会いが楽しみな一方、安全管理も欠かせない魚種といえるでしょう。