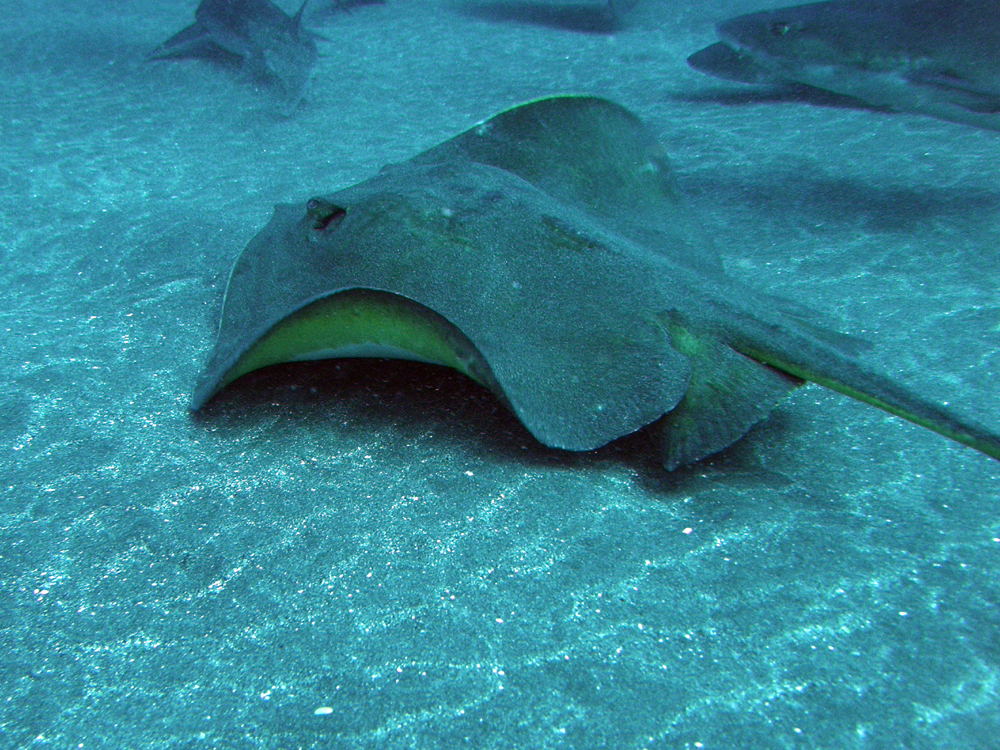

アカエイ

撮影日:2018/11/11

撮影ポイント:千葉県伊戸

この伊戸というポイントはシャークスクランブルといって、ドチザメを餌付け?して自然に飼っているようなポイントなのですが、ドチザメに交じってアカエイもいつの間にかやってきたそうです。

それにしてもアカエイってこんなに大きくなるんですね。

ホームグラウンドの伊豆方面で見かけるアカエイはウチワくらいの大きさなのにこんなフラフープサイズの大きさまで成長するとは!(例えが伝わりにくい・・・)

アカエイって尻尾の付け根あたりに、強力な毒を仕込んでいる魚なのですが、いくら餌付けをされて慣れているからと言っても正直毒針に触れてしまわないかドキドキでした。ドチザメの群れより怖い。。

スポンサーリンク

撮影日:2018/11/11

撮影ポイント:千葉県伊戸

人に慣れ過ぎているせいか、平気で突進してきてぶつかります。

ぶつかるのは良いんですが、本当に毒が怖いんです。

ドン、ザクッってことにならないか、かなりビビってました。

AI解説

アカエイ(学名:Hemitrygon akajei)は、トビエイ目アカエイ科に属する軟骨魚類です。北海道から九州南岸までの日本沿岸や東シナ海、小笠原諸島などに分布し、国外では中国、台湾、朝鮮半島沿岸にも見られます。水深0~700mの砂泥底に生息し、体盤幅は最大90cmに達します。

名前の由来は、その腹面や尾の付け根が赤みを帯びることから「赤鱏」と名付けられました。アカエイは尾部に毒棘を持ち、これに刺されると危険なため注意が必要です。特に砂中に潜む習性があるため、スキューバーダイビングやウェーディング時には細心の注意が求められます。

スキューバーダイビングの観点では、アカエイは砂地でじっとしていることが多く、その特徴的な平たい体とムチ状の尾が目立ちます。眼の後ろには「噴水孔」という水抜き穴があり、砂中でも周囲を観察できる構造です。また、ロレンチニ瓶という微弱な電気を感知する器官を持ち、餌探しに役立てています。

他種との見分け方としては、体盤腹面の縁が黄色みを帯びる点や尾部の強大な毒棘が挙げられます。また、トビエイとは胸鰭の形状で区別可能です。

食材としても評価が高く、煮付けや煮こごり、唐揚げなどで親しまれています。ただし鮮度が落ちるとアンモニア臭が発生するため、水さらしなどの下処理が重要です。東北地方では特に人気があり、そのヒレは乾物としても利用されます。

このようにアカエイは、生態的な特徴から食文化まで幅広い魅力を持つ魚類といえます。

名前の由来は、その腹面や尾の付け根が赤みを帯びることから「赤鱏」と名付けられました。アカエイは尾部に毒棘を持ち、これに刺されると危険なため注意が必要です。特に砂中に潜む習性があるため、スキューバーダイビングやウェーディング時には細心の注意が求められます。

スキューバーダイビングの観点では、アカエイは砂地でじっとしていることが多く、その特徴的な平たい体とムチ状の尾が目立ちます。眼の後ろには「噴水孔」という水抜き穴があり、砂中でも周囲を観察できる構造です。また、ロレンチニ瓶という微弱な電気を感知する器官を持ち、餌探しに役立てています。

他種との見分け方としては、体盤腹面の縁が黄色みを帯びる点や尾部の強大な毒棘が挙げられます。また、トビエイとは胸鰭の形状で区別可能です。

食材としても評価が高く、煮付けや煮こごり、唐揚げなどで親しまれています。ただし鮮度が落ちるとアンモニア臭が発生するため、水さらしなどの下処理が重要です。東北地方では特に人気があり、そのヒレは乾物としても利用されます。

このようにアカエイは、生態的な特徴から食文化まで幅広い魅力を持つ魚類といえます。

スポンサーリンク