ハオコゼ

5年前くらいに書いていたこのページの一番最後の伊豆大島で見たハオコゼの文章ですが、今頃になって気がつきました。ハオコゼはかなり面白い被写体だと。カラーバリエーションといい、ゴツゴツした感じといい、撮り方によってはダイビングとかしていない人でも興味を持ってくれそうな被写体かと思います。今日この頃。

5年前の自分青かったなぁ。今でも青々してますが、以前は深緑でしたからねぇ。ちなみに青春はとっくに過ぎてます。悲しいことに。

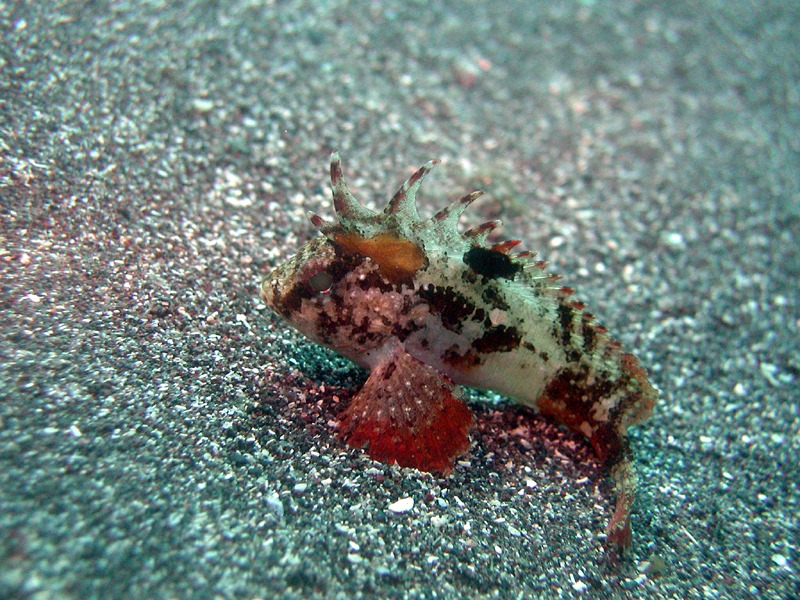

この日見た2匹目のこちらは白を基調としたバージョンです。小指ほどの大きさですが、一応成魚なんですかね。

しかしハオコゼってなんでいつもこんなに真剣な表情なんですかね。ちっこいクセに、かなり威張ったようなかんじです。何者も寄せ付けないような顔つき。男として見習うべき・・・いやいやハオコゼに見習ってもなぁ。

ちなみにこの被写体、私の目の前で泳いでくれました。ハオコゼって這って動くイメージがあったのですが、普通に身体をフリフリしながら泳いでいました。といってもかなり体が硬く重そうな泳ぎではありましたが。

凝りもせずハオコゼです。この日3個体目です(笑)

今度は上のヤツよりももっと白い固体でした。

それぞれのハオコゼは1固体につき10枚以上撮っていまして、ハオコゼをどの角度から撮ると魅力あるのかも見比べているのですが、個人的にはこの真横バッチリと1個体目の下斜めの角度からが好きですね。

色々な角度から自分の写メを撮って、自分が一番かっこよく写る角度を研究する高校生のようです。

この被写体はハオコゼに対する興味ではなくて、頭の前部が白かったので「ツマジロオコゼ!もしかしてツマジロオコゼ?いやツマジロか?ちがうかもだけどツマジロ?」という葛藤の上に撮影したハオコゼです。

みごとなくらいツマジロオコゼではなかったです。頭が白いだけ。

「ハオコゼなんて、何にも笑えるネタが無えよなぁ。名前も見た目もインパクト無いし。あ、毒・・・ってのも何にも面白み無いし・・・ふ~むどうしたもんか。ぶつぶつ・・・」と過去の記憶を探ってたらいつのまにか寝てました。。。

この海水魚のページの作り方なんですが、ダイビングで撮った写真を軽く(時には尋常じゃないほど)レタッチをかけ、海水魚フォルダーの中にストックしておきます。で、暇な時にそのフォルダーを眺め、なにかエピソードが思いついたものをピックアップしてその後文章を足してアップしています。

しかしハオコゼはピックアップした日と、文章を書く日(今日)が違ったので、何のネタでピックアップしたのか全く思い出せません。たまにあることなんですが・・・。それでムリヤリ考えて冒頭の状態になりました。

しかしながら、毎度この文章やネタを考えて悶えてる姿というのは誰にも見られたくないものです。

体長は10~12cmほどで、側面形は寸詰まりで体高が大きく、頭部は体長の割に大きいのが特徴です。背鰭は頭部にまで伸び、14~15本の棘条があり、第2・3棘が最も長く、第5~9棘の間には黒色斑があります。これらの棘には強い毒があり、刺されると激しい痛みを伴います。

名前の由来は、その姿が紅葉の葉を彷彿とさせることから「葉オコゼ」となったとされています。また、水揚げの際に背びれを歯のように立てることから「歯オコゼ」という説もあります。

ダイバーは、ハオコゼをカサゴやフサカサゴと混同しやすいですが、いくつかの特徴で見分けることができます。ハオコゼは体の前部に鱗がなく、体側後方の鱗も皮下に埋没しているのに対し、カサゴは体側全域に明確な鱗があります。また、背鰭の起点が眼の後縁より前にあることも特徴的です。

浅い岩礁や潮間帯に生息し、特に岩や水草などの障害物のある場所を好みます。稚魚から幼魚は潮だまりでも見られ、肉食性で無脊椎動物や他の小型魚類を捕食します。色彩は白、赤、黒、褐色が鮮やかな地図状に入り交じっており、個体によって様々なバリエーションがあります。