ハチ

撮影日:2014/09/07

撮影ポイント:伊豆大瀬崎

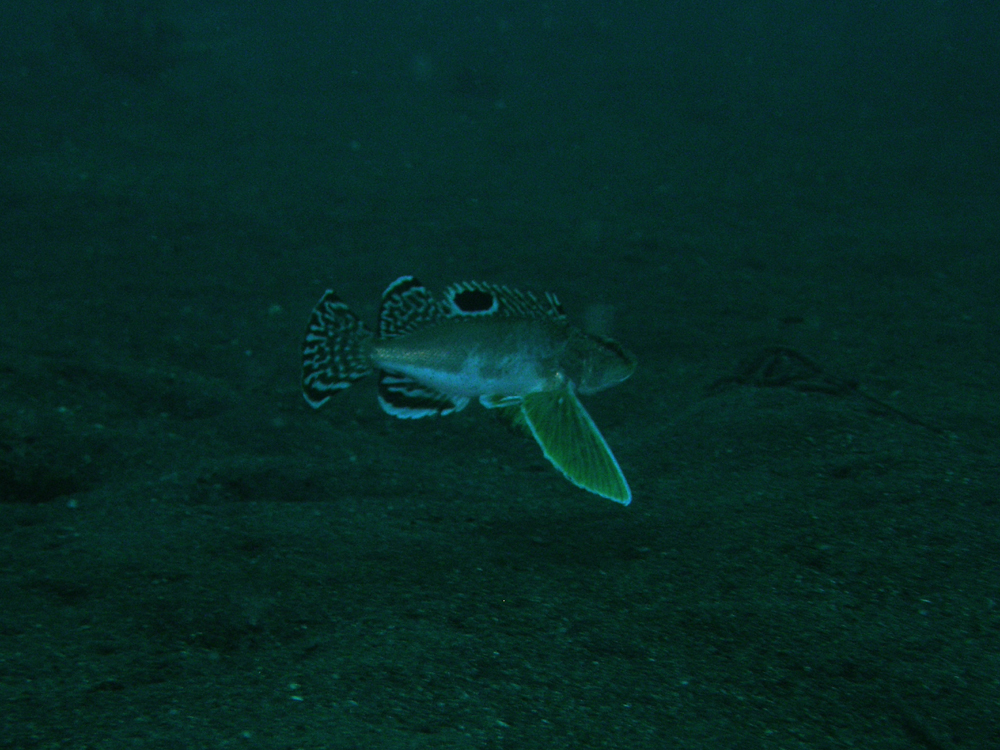

なんだか魚のくせにイヌのような名前を付けられてしまっているハチですが、名前の由来は頭部を上から見たときに八の字模様が見えるからだと踏んでいます。カンパチと同じ説ですね。

ハチの特徴としては、これが結構いっぱいあって、まず夜行性でして昼間はほとんど泥砂の中に隠れているため表に出て泳いでいることを見ることができません。

今回もたまたま着底したところにハチが隠れていたので、飛び出してきたところを慌てて写真を撮った感じでした。

ハチを実際に見たのは、大瀬でナイトダイビングをした時以来2回目という出会いなくらい、レアな存在だと思います。(個体数としてはもっといるかもですが。)

二つ目の特徴は、何と言ってもこの胸鰭です。大きく広げて低空飛行で飛ぶように泳ぎます。見た感じは完全に琵琶湖の鳥人間コンテストみたいな感じです。

私の中では、この胸鰭からしてホウボウ科の魚に違いないと踏んでいたのですが、フサカサゴ科でした。。確かに歩かないもんな・・・。

そして最後にして最大の特徴は毒持ちということです。先ほど「たまたま着底して」なんて書きましたが、ある意味たまたまが結構危険だったんだなって思います。

毒の具合については、どのくらいのヤバさかは皆目見当がつきませんが、魚の中でもかなり痛い毒をもっているようで、蜂に刺されたような痛みが残るみたいです。

・・・ってあれ?名前の由来ってもしかしてそっち(蜂)??

AI解説

魚の「ハチ」は、スズキ目カサゴ亜目ハチ科ハチ属に分類される海水魚で、学名は *Apistus carinatus* (Bloch and Schneider, 1801) です。この魚は茨城県から九州南岸の太平洋沿岸、新潟県から九州南岸の日本海沿岸、瀬戸内海、屋久島、さらには朝鮮半島南岸や台湾など広い範囲に分布しています。主に水深100m以浅の砂泥底に生息し、特に30m前後でよく見られます。

名前の由来は、その背鰭の棘に毒があり、刺されると昆虫の蜂に刺されたような激しい痛みを伴うことから、「ハチ」と名付けられました。体長は約12cm程度で、背鰭には黒い眼状斑があり、胸鰭は非常に長く特徴的です。また、下顎には白いヒゲが2対あります。

スキューバダイビングの観点では、この魚は夜行性で、昼間は砂の中に体を埋めて眼だけを出していることが多いため、観察するには夜間や砂地を注意深く探す必要があります。また、背鰭の毒棘には注意が必要です。片面が鮮やかな黄色を帯びた胸鰭は威嚇や捕食時に用いられ、美しい反面、その毒性からダイバーにとって扱いづらい存在でもあります。

他種との見分け方としては、背鰭中央部の大きな黒斑や長い胸鰭がポイントとなります。特にこの黒斑は他の魚種には見られない特徴的な模様です。

食味については、「まずくはない」とされる程度で、流通することもほとんどありません。透明感のある白身で、水分が多く煮ると硬く締まります。ただし、小型で骨が柔らかいため調理は手間がかかります。

名前の由来は、その背鰭の棘に毒があり、刺されると昆虫の蜂に刺されたような激しい痛みを伴うことから、「ハチ」と名付けられました。体長は約12cm程度で、背鰭には黒い眼状斑があり、胸鰭は非常に長く特徴的です。また、下顎には白いヒゲが2対あります。

スキューバダイビングの観点では、この魚は夜行性で、昼間は砂の中に体を埋めて眼だけを出していることが多いため、観察するには夜間や砂地を注意深く探す必要があります。また、背鰭の毒棘には注意が必要です。片面が鮮やかな黄色を帯びた胸鰭は威嚇や捕食時に用いられ、美しい反面、その毒性からダイバーにとって扱いづらい存在でもあります。

他種との見分け方としては、背鰭中央部の大きな黒斑や長い胸鰭がポイントとなります。特にこの黒斑は他の魚種には見られない特徴的な模様です。

食味については、「まずくはない」とされる程度で、流通することもほとんどありません。透明感のある白身で、水分が多く煮ると硬く締まります。ただし、小型で骨が柔らかいため調理は手間がかかります。

スポンサーリンク