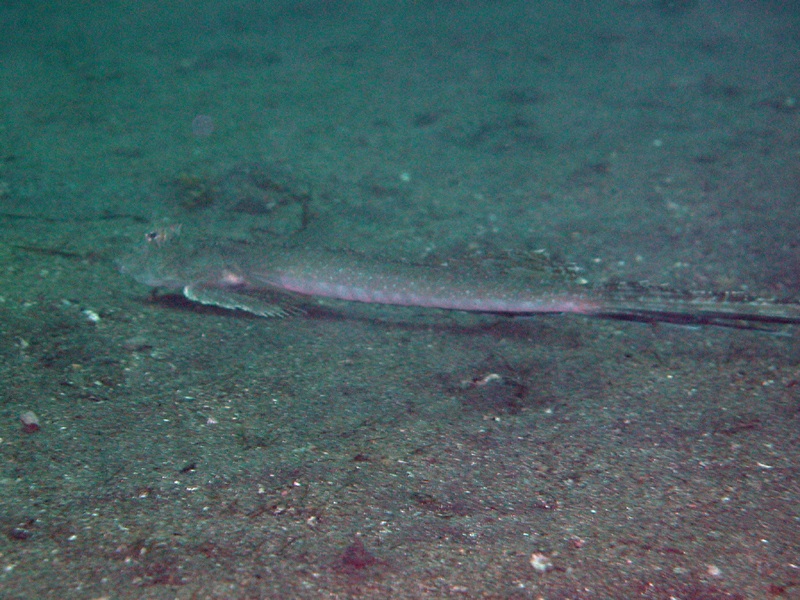

ネズミゴチ

撮影日:2007/07/12

撮影ポイント:伊豆大瀬崎

非常に遠巻きで不鮮明な映像でごめんなさい。たぶんネズミゴチかと思います。このネズミゴチもヨメゴチと同様に大瀬崎でしか見たことがない魚と言う概念を覆してくれた魚です。

ただヨメゴチと違うところは、とっても臆病と言うところでしょうか。ヨメゴチは比較的寄れるのですが、ネズミゴチはこっちが1m近づくと、1.5m離れていくという天邪鬼っぷりなので、気軽に寄らせてくれないこういうシルエットの魚は全部ネズミゴチと判定しています。限りなく自分基準です。

AI解説

ネズミゴチは、スズキ目ネズッポ亜目ネズッポ科に属する魚で、学名はRepomucenus richardsoniiです。日本海側では北海道南部以南、太平洋側では宮城県以南から黄海、東シナ海、南シナ海まで広く分布しており、水深20m以浅の内湾の砂底に生息しています。

この魚の名前の由来は、口先が尖った顔がネズミに似ていることから付けられたと言われています。体表には粘液が多く、触るとヌルヌルすることから、各地で「ヌメリゴチ」や「ネバリゴチ」という別名でも呼ばれています。また、「ノドクサリ」という別名は、近縁種の一部に内臓に刺激物質を持つものがあり、口内から異臭がすることに由来します。

ダイバーにとって興味深い特徴として、体色は薄い褐色で、体の部分によって濃淡が異なり、黒い部分や白い小さな丸い点も見られる複雑な体色模様を持っています。特にオスとメスで体色パターンが異なる性的二型を示し、オスは成長すると体の下半分に黒っぽい斜めの線が多数現れます。また、メスの第一背鰭には大きな眼状斑があり、オスの第一背鰭は縁付近が黒くなっています。

砂地を好む習性があり、シロギスと似たような場所に生息します。春から夏にかけては砂浜海岸の浅い場所に来遊しますが、冬季はやや深場に移動する習性があります。最大で全長25cmほどになり、雄の方が大きく成長する特徴があります。

この魚の名前の由来は、口先が尖った顔がネズミに似ていることから付けられたと言われています。体表には粘液が多く、触るとヌルヌルすることから、各地で「ヌメリゴチ」や「ネバリゴチ」という別名でも呼ばれています。また、「ノドクサリ」という別名は、近縁種の一部に内臓に刺激物質を持つものがあり、口内から異臭がすることに由来します。

ダイバーにとって興味深い特徴として、体色は薄い褐色で、体の部分によって濃淡が異なり、黒い部分や白い小さな丸い点も見られる複雑な体色模様を持っています。特にオスとメスで体色パターンが異なる性的二型を示し、オスは成長すると体の下半分に黒っぽい斜めの線が多数現れます。また、メスの第一背鰭には大きな眼状斑があり、オスの第一背鰭は縁付近が黒くなっています。

砂地を好む習性があり、シロギスと似たような場所に生息します。春から夏にかけては砂浜海岸の浅い場所に来遊しますが、冬季はやや深場に移動する習性があります。最大で全長25cmほどになり、雄の方が大きく成長する特徴があります。

スポンサーリンク