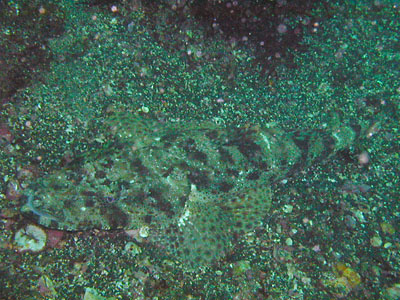

ワニゴチ

撮影日:2020/10/25

撮影ポイント:伊豆伊東

ワニゴチの見分け方は色々ありますが、何といってもこの目の上側にわしゃわしゃっとある虹彩皮弁が特徴で、しかも目の下の山が1つ山であることのようです。(目の下の山が2つだとオニゴチになるみたいです)

しかし、この虹彩皮弁邪魔じゃないですかね?

どんな理由で進化したんでしょうか。おしゃれ?

モノモライよりたち悪いですよ。自分のメガネにこんなのが付いてたら「あ~、もう、鬱陶しい!」ってなります。

スポンサーリンク

撮影日:2002/08/16

撮影ポイント:伊豆大島

一瞬見たとき本当のワニかと思った!!!

んなわけありません(一蹴)。ワニが海にいるわけ無いじゃん。だいたい漁師の間でワニって言ったらサメの事指す場合だってあるのに。。。と思ってネットで調べてたら、どうやら海に住むワニはいるらしい。。。写真付きで確証を持って示してるページは無かったのですが、言及してるところはたくさんありました。

今年の夏休みの自由課題だな。(←一応立派に社会人です)

それよりもビックリしたのはこのワニゴチの大きさでした。普段伊豆で見られるコチの仲間とは一回りも二回りも大きかったと思います(1m弱)。全く動く気配も泣くヌボーっとたたずんでいるだけでしたが、さすがに顔も怖いし、近づく気にはなれませんでした。

↑メインの写真では青かぶってて少しわかりずらいと思いますので顔のUPを載せました。

このしゃくれた口、パカッと開けたら多分私の頭くらいは入るかと・・・。でも、歯は見当たらなかったので、しゃぶられるのか・・・。う~ん、背中に悪寒が走りました。。。

AI解説

ワニゴチはスズキ目コチ科トカゲゴチ属の海水魚で、学名は Inegocia ochiaii です。房総半島から九州までの太平洋沿岸部、若狭湾から九州の日本海沿岸部、さらに中国や台湾にも分布しています。

名前の由来は、その特徴的な細長い吻と大きな口がワニに似ていることからきています。水深40メートルほどの比較的浅い砂泥底に生息し、体を砂に擬態させて小魚やエビ、タコ、イカなどを待ち伏せ捕食します。

全長は60cmを超える大型種で、体は平たく、背は黒茶色で横縞があり、腹部は白くなっています。尾鰭や胸鰭には黒っぽい斑点があります。特徴的なのは、眼球近くにレース状の膜(虹彩皮膜)があり、これが樹枝状に枝分かれしているのが特徴です。

似た種のイネゴチとは、吻の長さ(ワニゴチの方が長い)や間鰓蓋部の皮弁の有無(ワニゴチにはある)で見分けられます。またマゴチとは、頭や胸鰭の形状で区別でき、マゴチの方が丸みを帯びています。

食用魚としては市場にはあまり出回りませんが、美味な魚として知られています。春から夏が旬とされ、この時期は比較的浅い海域で見かけることができます。

名前の由来は、その特徴的な細長い吻と大きな口がワニに似ていることからきています。水深40メートルほどの比較的浅い砂泥底に生息し、体を砂に擬態させて小魚やエビ、タコ、イカなどを待ち伏せ捕食します。

全長は60cmを超える大型種で、体は平たく、背は黒茶色で横縞があり、腹部は白くなっています。尾鰭や胸鰭には黒っぽい斑点があります。特徴的なのは、眼球近くにレース状の膜(虹彩皮膜)があり、これが樹枝状に枝分かれしているのが特徴です。

似た種のイネゴチとは、吻の長さ(ワニゴチの方が長い)や間鰓蓋部の皮弁の有無(ワニゴチにはある)で見分けられます。またマゴチとは、頭や胸鰭の形状で区別でき、マゴチの方が丸みを帯びています。

食用魚としては市場にはあまり出回りませんが、美味な魚として知られています。春から夏が旬とされ、この時期は比較的浅い海域で見かけることができます。

スポンサーリンク